【多様体論】多様体上のスカラー/反変/共変ベクトル/テンソル

地図を貼り付けられる多様体上にはスカラーやベクトル、テンソルの構造が表れてきます。

- 多様体上の関数(スカラー場)

- 多様体間の写像

- 多様体上の反変(接)ベクトル

- 多様体上の反変ベクトル場

- 多様体上の共変(余接)ベクトル(コベクトル)

- 多様体上の共変ベクトル場

- 多様体上のテンソル

- 多様体上のテンソル場

- 縮約

- 参考文献

多様体上の関数(スカラー場)

次元

級多様体

上の関数

が

級関数(スカラー場)であるとは、

が

級であることです。

級多様体

上の関数

が

級であるとき、それと同一な

上においても、

は

級となります(証明略)。なので、多様体上の関数の定義に座標近傍が用いられてはいますが、この性質は座標近傍に依存しないです(同一と定義した多様体ではこの性質を保つということです)。多様体上のスカラー場(関数)全体を

と表し、そのうち

級のもの全体を

と表します。さっきから関数のことをスカラー場といっていますが、関数はスカラー値(

の値)への写像で、各点にスカラー値を対応させています。ですからこれはスカラーの「場」なのです。関数の帰り値のスカラー値は、地図の貼り付け方(座標)に依りません。この性質はとても大切になってきます(これこそが幾何という考え方です)。

多様体間の写像

次元

級多様体

,

次元

級多様体

として、その間の写像

がある一点

で

級であるとは、

を含む

の

級座標近傍

と

を含む

の

級座標近傍

が存在して、

2.はすなわち、を局所座標表示した

個の関数がそれぞれ

級関数であるということです。

そして、が

で

級のとき、

を含む別の

級座標近傍

であっても

級となります(証明略)。

次元

級多様体

次元

級多様体

として、その間の写像

が

級であるとは、各点

で

が

級であることです。また、

が存在し(

が全単射)、

と

が

級写像であるときに

を

級微分同相写像といいます。

のときは単に同相写像のこととします。

多様体上の反変(接)ベクトル

多様体に

で点

を通る曲線

を与えると、この曲線に沿った多様体上の関数

の点

での微分操作

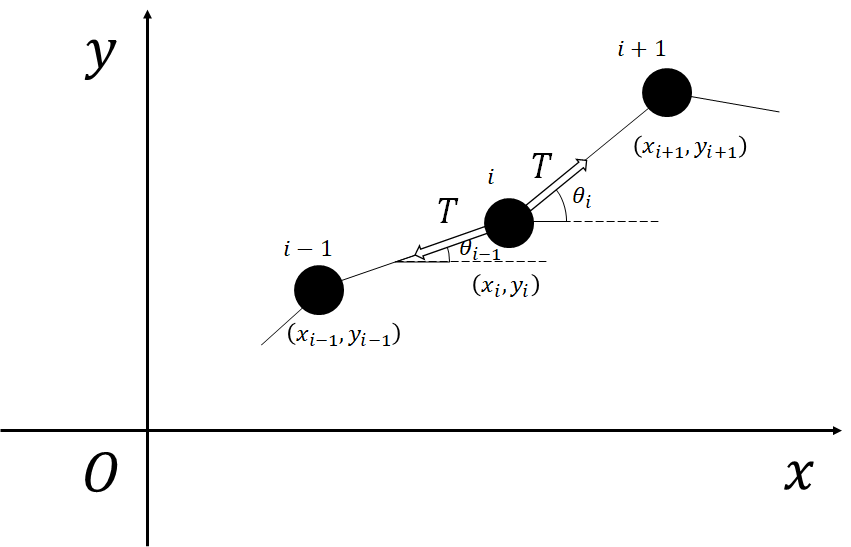

が自然に次のように定義できます。

という線形性とライプニッツ則をもつ汎関数となります。すなわち

の引き方だけで定まり、また曲線

の引き方だけ存在するといえる、任意の

を考えて、

の属する集合を

とします。ここで、任意の微分操作

に関して、和と実数倍を次のように定義します。多様体上の任意の関数

、任意の多様体に引ける曲線

、任意の実数

に対して

のように定義するとベクトル空間の公理を満たし、はベクトル空間になります。このベクトル空間の元を反変ベクトルまたは接ベクトルといいます。ここまでの

(の元)において座標近傍はあらわに出ていなので、座標近傍に依らずに多様体の各点にベクトル空間が定めることができるということです。ここで、曲線に沿って反変ベクトルを局所座標表示してみます。ただし、

まわりの

でのある局所座標表示として、

となっているとします。

合成関数の微分公式を用いれば、

よって、

(曲線を明示するために最右辺を定義しました)となり、反変ベクトルを局所座標表示したときの成分を具体的に求めることができます。この表示から、ある曲線で与える反変ベクトルは速度ベクトルというべきもの、つまり速度ベクトルの自然な拡張になっていることがわかります。ある曲線で与えられる、曲線に沿った反変ベクトルを速度ベクトルということにします。そしてこの表示から、

の基底は

になっていることがわかます。ただしこれは次のように定義されます。

上の曲線

がそれぞれ

軸に平行に、

が

増えたら

番目の成分も

増えるような直線(線分)になっているということです。これはすなわち

での通常の偏微分です。以降は表記上簡単なため、

を単に

と書きます(別の曲線に沿った共変ベクトルと区別したい場合には

などとします)。ある

が座標近傍

で、

(スカラー)として

と表されているとします。(ただし、添え字

についてアインシュタインの縮約を用いています。アインシュタインの縮約とは同じ添え字が式中に上下に2回あらわれたらその添え字について考えている分すべての和をとることを意味し、この場合

です。) ここで、別の座標近傍

では

で表されているとします。

と

の間の座標変換で、基底の変換性は次のようになります。

よって、成分の変換性は次のようになります。

成分の変換性は基底とは逆になっていて、この変換則から反変ベクトルと言われています。

多様体上の反変ベクトル場

反変ベクトルは多様体の各点で無数に考えられますが、各点へ反変ベクトルをユニークに対応させるものを反変ベクトル場(または単にベクトル場)といい、反変ベクトル場全体を

とします。(

は各点でスカラーを与えるものなので、多様体上の関数です。

) 反変ベクトル場同士の和を

、関数倍を

で定義します(定数関数を与えれば実数倍のようになる)。多様体とユークリッド空間の大きな違いに、各点での反変ベクトル空間が一般に異なるか、等しいかということがあり、そのために多様体では各点で考えた反変ベクトル空間に対してそれへの対応すなわち場という考え方を用いるのです。

まとめると、

物理でよくある表記ルールとして、反変ベクトルを局所座標で書いたときの成分の添え字

は上に書くとされている。逆にこの後出てくる共変ベクトルの成分は

のように下に書くとされています。

多様体上の共変(余接)ベクトル(コベクトル)

多様体の各点で反変ベクトルを引数にした次のような線形汎関数

を考えます。ただしその線形汎関数は多様体上の関数

を用いて定まります。(反変ベクトルは多様体上の曲線を固定して関数を作用させて実数である微分係数を返しますが、この場合は関数を固定して曲線で定まる反変ベクトルを作用させて実数である微分係数を返します。)

多様体上の任意の関数を考えて、

の属する集合を

とします。ここで、任意の線形汎関数

に対して、和と実数倍を次のように定義します。多様体の点

における任意の反変ベクトル

、多様体上の任意の関数

、実数

に対して

のように定義するとベクトル空間の公理を満たし、はベクトル空間になります。このベクトル空間を、ベクトル空間

から定まる双対ベクトル空間

といいます。この双対ベクトル空間の元を共変ベクトルまたは余接ベクトルといいます。反変ベクトルのときと同様に、ここまでの

(の元)において座標近傍はあらわに出ていなので、座標近傍に依らずに多様体の各点に(双対)ベクトル空間が定めることができるということです。ここで、各点まわり

での座標近傍

を考えると、

の基底は

になります(これを基底(

から定まる双対基底といいます)。ただしこれは

として座標関数

を考えたもので、次の性質をもちます。

以降、を単に

と書きます(別の関数で定まる共変ベクトルと区別したい場合には

とします)。ある

が座標近傍

で、

(スカラー)として

と表されているとします。ここで、別の座標近傍

では

で表されているとします。

と

の間の座標変換で、双対基底の変換性は次のようになります。

よって、成分の変換性は次のようになります。

成分の変換性は、元の基底(つまり、双対基底ではない)と同じになっていて、逆に双対基底の変換性とは逆です。元の基底を基準にみて、この変換則から共変ベクトルと言われています。

多様体上の共変ベクトル場

共変ベクトルは多様体の各点で無数に考えられますが、各点へ共変ベクトルをユニークに対応させるものを共変ベクトル場(または1次微分形式)といい共変ベクトル場全体を

とします。共変ベクトル場同士の和を

、関数倍を

で定義する(定数関数を与えれば実数倍のようになります)。

まとめると

多様体上のテンソル

多様体上のテンソルとは、多様体上の反変ベクトルや共変ベクトルを引数にする多重線形関数です。いま、多様体に

個の反変ベクトル場

と

個の共変ベクトル場

によって、各点

に反変ベクトル

と共変ベクトル

が与えられているとします。各点

で

階反変

階共変テンソル

がテンソル積

という記法によって、次の記号で書かれる多重線形関数として定義されます。

このテンソル全体が属する集合をと書きます。点

で考えると記号が煩いので、基底は場としてから後で考えることにします。

そして、いつもと同様、和と実数倍を次のように定義することで、これはベクトル空間となります。

多様体上のテンソル場

ベクトル場と同様にして、階反変

階共変テンソル場

が対応

として定義できます。テンソル場の和と関数倍も同様に

として定義できます。テンソル場全体をと書きま。テンソル場の一部で局所座標で考えたときの基底は、次のように局所座標表示してみると

のようにが基底となります。係数

とすれば

と書けることがわかるかと思います。まとめると

【多様体論】多様体の定義

一般相対論の舞台は時空、そして時空は多様体です。(正確に言えばローレンツ多様体です。) つまり、多様体論を学ぶことは一般相対論を学ぶ上で必須となってきます。この記事の読者の対象は一般相対論を学ぼうとしている人とします。多様体というのは簡単いえば、地図を貼り付けられる図形のようなものです。地図を貼り付けられるというのが重要で、そのことによってさまざまな性質を課すことができます。

位相空間のお気持ち

多様体は位相空間のうち、地図が貼り付けられるものです。位相空間とは近さの概念をもつ集合ですが、近さの定め方はやや緩いです。まず、距離を定義した集合からいえる性質を抜き出して、距離という概念を取り払って、集合の元同士の近さや遠さという概念を、その部分集合に対して開集合という集まり方を定めることで定めることができます。これを用いることで、距離なしに連続性や極限の定義をすることができます。まずそのために距離空間から見ていきましょう。

距離空間の重要な3つの性質

まず距離空間とは

に対して

が成り立つものでした(距離空間の公理)。そして、点における

近傍

を

と定義します。ここで、の部分集合

が開集合であることを

の任意の点

に対して、

を十分に小さくとると、

が成り立つことと定義します。(特に

の'境界'でこれが成り立つことが閉集合との大きな違いです。) 距離をいれた空間

における開集合の性質として次の3つが挙げられます。

の開集合の集合(集合族)を

として、

が成り立ちます。

位相空間の定義

さきほどあげた3つの距離空間の性質として重要なことは、その主張に距離()が明示的に表れていないことです。ここでこの3つの性質を定義として、ある集合に対してその元同士の近さの概念が距離空間よりも抽象的に得られるのです。この3つだけでいいのは不思議ですが、受け入れることにします。ここで、集合

とその部分集合族

について、

が

の位相で、

が位相空間であるとは、次の3つの条件が成り立つことこととします。

は開集合系ともいい、

を

の開集合

といいます。(この補集合として閉集合が定義されます。) 要するに、予め開集合であるもの(開集合のあつまり)を

として定義しているということになります。それらが、距離空間で現れた開集合の性質を満たしているという前提で。

ハウスドルフ空間

ハウスドルフの公理とは、位相空間の任意の異なる2点

に対して、それぞれを含む

となるような開集合

があることです。ハウスドルフの公理を満たす位相空間をハウスドルフ空間といいます。位相空間は一般にはハウスドルフ空間ではないです。ハウスドルフ空間は、開集合という近さの指標をもってして2点をしっかりと区別することができるという性質を持っているのです。

連続写像

位相空間には開集合をもってして近さを議論することができ、連続性を定義することができます。位相空間の間の写像

があるとします。

が連続写像であるとは、

に対して、

が成り立つことです。なぜこれで連続写像と言えるかというと、

的に定めた連続写像の概念と一致するからです。これは位相のテキスト等に譲ることとします。

が同相写像であるとは、

が全単射で、

と

が連続写像であることです。

の間に同相写像があるとき、

と

は位相同形であるといい、

と表します。

多様体のお気持ち

多様体とは、まあまあいい性質をもった図形のことで、外在的には十分次元の大きいユークリッド空間に図形を置いて、その図形の上で動くことを扱いますが、これを外在的なユークリッド空間の存在なしに内在的に議論を進めることができます。しかし、この図形が曲がっていると従来のように関数の微分積分を考えたり、ベクトルを扱ったりすることができなくなるため、さまざまな工夫が必要となってきます。

位相多様体

位相空間が

次元位相多様体であるとは、

2.は、すなわち、座標近傍の族(座標近傍系またはアトラス)があり、

となることです。

今後位相多様体であるような位相空間を単に

さらには単に

と表し、暗に適当な位相や座標近傍系が入っているものとします。

【一般相対性理論】アインシュタイン方程式の線形化

アインシュタイン方程式は平坦なミンコフスキー時空からのずれとして1次の精度で書きあらわすことができます。こうすることで、そのままではかなり複雑なアインシュタインの重力理論を摂動的に捉え、定性的な議論をすることができます。

線形化

アインシュタイン方程式(宇宙項なし)は*1、

で、重力場をとします((ここで微分幾何的な見方を捨てていると思います。)。

の1次の精度でアインシュタイン方程式を記述していきます。

とすることにより、の添え字の上げ下げは1次の精度の範囲では

,

で行うことができます。また、以降、

,

,

という略記を用います。線形化は、まずレビ-チビタ接続の線形化から行ってみます。2次以上の項はどんどん落としていき、いちいち

で結ばず、等号で結ぶこととします。

ここで、とします。

したがって、線形化アインシュタイン方程式は、

となります。

ゲージ固定

上の(一般的な)線形化アインシュタイン方程式はやや項が多く煩わしいので、ゲージ固定をすることを考えてみます、つまりある特別は座標系をとるということです。一般相対性原理(一般共変性)より、一般座標変換により、重力場は

というゲージ変換を受けます。もちろん変換を受けても重力理論は不変です。このゲージ変換の4つの自由度を用いて、

の4条件を課してローレンス-ゲージ固定します。このゲージ固定の下で、再びを満たす座標変換をしてみます。すなわち

を満たす変換で、ローレンス-ゲージ固定を崩さないです。このような4つの自由度を用いて、さらに4条件

を課ります。そうすると、ローレンス-ゲージ固定の条件式からただちに、がいえて、

もいえるので、このゲージ固定の下で線形化アインシュタイン方程式は、

とすることができます。このうち、解に

を満たすものを加えたものもまた解になります。これを解いてみると、フーリエ分解で、

となりますね。ゲージ固定をして、10の自由度を用いたので、解の自由度は

です。

*1:アインシュタイン方程式は変分原理から導くことができます。こちらの記事を参照してください。fumofumobun.hatenablog.jp

【波動】波動方程式の導出

【微分幾何】形作用素の導入

2020年、あけましておめでとうございます。新年になったので、リーマン幾何であらわれる形作用素というものを解説したいと思います。

ガウスの公式

の多様体とユークリッド空間へのはめこみ

があるとします。リーマン計量は、ユークリッド空間の標準内積を

として、各点で

のように誘導します。は

のベクトル場全体で、

は

に沿う

のベクトル場、

は

の標準の線形接続とし、

によって、単位法ベクトル場

として

とに直交する成分と接する成分に分解できます。

が第2基本形式です。この式で

を誘導しています。またこれをガウスの公式といいます。そして、実はこのようにして誘導した

はさきほど誘導したリーマン計量

に対するレビ-チビタ(リーマン)接続になっています*1。

ワインガルテンの公式

単位法ベクトル場は,

を満たすので、ある

が存在して、

となります。は

により定まるため、

と書くことにすると、

となり、これをワインガルテンの公式といいます。ではなぜという記号を導入したかというと、

を作用としてみると、写像

が線形写像であることから合成写像

が線形写像であることがわかり、写像

が線形写像であることとから

が線形写像としてみなせるからです。

すなわち

です。この混合2階テンソル場

を形作用素といいます。単位法線ベクトル場の微分を考え、

の中の

という曲面の曲がり具合を表すものと捉えることができ、

の中での

の「形をつくっている」ことから形作用素といいます。この形作用素の性質やこれを考えることで何が嬉しいのかということはまた次回の記事にしたいと思います。

*1:の性質などを用いることにより示すことができます。

【力学】幾何的なニュートン力学

を想起すると思います。ではこの運動方程式が使える条件は述べられるでしょうか。非相対論的、古典的はもちろんですが、デカルト座標の慣性系ですね。これを幾何的な視点からみると見通しがよくなります*1。もちろん、ラグランジアンを用いた解析力学的なやり方でもいいわけです。この記事で行うことは、そのラグランジュ運動方程式をさらにもう一段階計算を進めることに値します。

リーマン幾何学

ニュートン力学の舞台である3次元ユークリッド空間に、リーマン幾何学を用いれば、一般座標では次の方程式を用いればよいことがわかると思います(リーマン幾何の解説まではこの記事でしません)。

極座標系

ですから、ここから接続係数を頑張って計算します。コツとしてはなどが対称行列であることを用いるとわかりやすく、ミスが減ると思います。結果を記すと、

このあとは行列を右からかけてトレースをとれば、極座標系特有の項がでます。

よって、運動方程式は、

となります。ラグランジアンから求める方法は、その座標系でのラグランジアンを求める大変さがあり、今回のリーマン幾何から求める方法は、計量と接続を求める大変さがありますね。

このような話は一般相対性理論でお目にかかる...ということが殆どだと思います。しかし、一般相対論のテキストで紙面を多く使って解説されていることというのは一般相対論特有の話ではなく、ニュートン力学でさえあった話なのです。ニュートン力学の時点で既に、座標変換のエッセンスはつまっているのです。基礎といわれる力学や線形代数学が大事な理由ですね。

【特殊相対性理論】加速に対する勘違いから一般相対性理論へ

特殊相対性理論は歪みのないミンコフスキー時空間で物理を考えます。そしてこれを拡張した一般相対性理論では歪みのあり得る時空間で物理を考えます。やや混同されがちな特殊相対論と一般相対論の違いをここで明確にしていきたいと思います。

加速運動と加速系

まず、勘違いされがちなのが「特殊相対論では加速運動が扱えない」というものがあります。はっきり言っておくと、特殊相対論では加速運動を扱えます。特殊相対論で行っていることは、 加速運動する人からみた(加速系/非慣性系)物理を考えることまではしていませんが、静止あるいは等速直線運動する人からみた(慣性系)物理を考えることをしています。慣性系から加速運動は扱っているのです。慣性系から加速運動をみて、その加速運動している方へ乗り移るということを扱っていないだけなのです。慣性系から慣性系への変換がローレンツ変換で、慣性系から非慣性系へ...いや慣性系または非慣性系のいずれかから慣性系または非慣性系への変換が一般座標変換です。

そして、別に特殊相対論でも一般座標変換は扱うことはできます。ただ、特殊相対論の主張としては、そのような変換をすると運動方程式が変わってしまうというだけなのです。慣性系での運動方程式

は慣性系同士なら乗り移りまくっても、形が変わらない、

となるということです。この運動方程式から加速運動を扱っているというのは明白ですね。そして、この運動方程式が成り立っている慣性系からみて加速運動をしている物体へ乗り移り、非慣性系から運動を記述する運動方程式はというと...

となるのです(たしか)。なんだか見覚えのある項が右側に余分にきています、これが非慣性系であることからくる慣性力です。このエッセンスはニュートン力学にありますよね(基礎が大事ってこういうことですね)。

このように、方程式の形が変わってしまうのが見苦しいから特殊相対論では特殊相対性原理として「ローレンツ変換で結ばれる慣性系の間で物理法則が不変な形である」という原理にしているわけです。ニュートン力学ではガリレイの相対性原理「ガリレイ変換で結ばれる慣性系の間での物理法則が不変な形である」といっているだけです。ですから、原理としてはそうなんですが、高校物理等で散々やったように、非慣性系も扱うことはできて、しかし、ガリレイの相対性原理や特殊相対性原理が保証しないように、運動方程式の形が変わって、慣性力が表れて汚くなってしまうというだけのことなのです。

一般相対性理論

一方、一般相対性理論ではさらに原理を強い主張にしてしまいます。しかし、原理が複数あって、これらが根本的に別種のことであって、分離して考えなくてはいけないと思います。一般相対論という理論のなかに別種のものを入れてしまったがために、勘違いが起きやすくなっている原因のひとつになっていることかと思います。

原理の一つ目は、一般相対性原理「任意の座標系、慣性系に限らず非慣性系までも含め、物理法則が不変な形である」というものになります。さきほどの特殊相対論から考えるととても簡単なことです。さきほどの方程式

が変わらない、と言っているだけです(まではここでは解説せず、既知とします)。

がゼロのような真っすぐな、まさに特殊な座標系すなわち慣性系だけの運動方程式の形を保証していたのが特殊相対性原理、もっと一般に保証してくれるのが一般相対性原理です。このように考えると、非相対論から相対論、古典論から相対論などのように、別に物理観自体が変わっているというわけではないですよね。

では他の原理はというと時空を歪める重力に関する言及です。しかし、今の話に時空の歪みというのは考えません。というか、上のことに、重力という力の見方をガラっと変えて、付け足すというか時空という対象物を変化させるものです。ですから個人的には「特殊相対性理論」「一般相対性理論」「重力理論」と段階を踏んで、一般相対性理論を分割してしまったほうがよかったのではないかと個人的に思っています。